陶艺煌煌 礼仪之邦

( 第二展馆 )

夏商周时期,是一个神权与人权并存的时代,中国文明已经进入了青铜器时代,但是陶器的使用范围也极其广泛,青铜礼器的诸多造型是由陶器演变而来,除了日常的生活容器,还延展到了铸造青铜器的陶范、建筑用的陶砖、陶瓦和下水管道等。

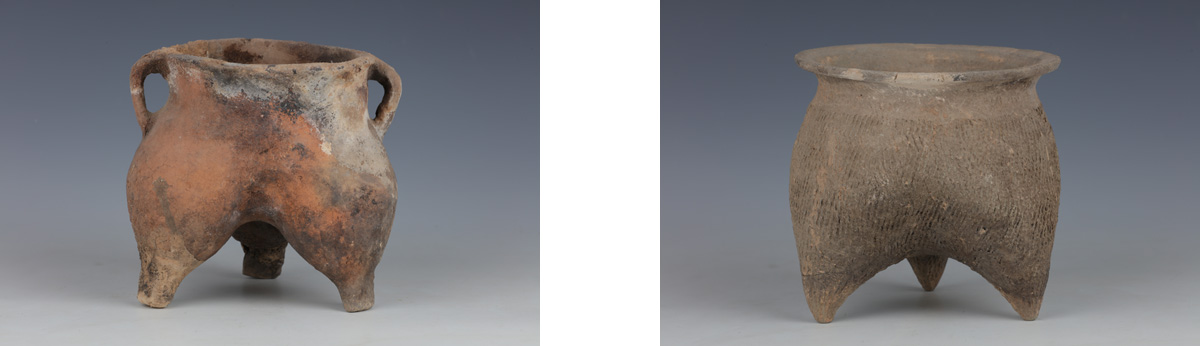

陶鬲是商周时代百姓生存的重要炊器,器型变化是断代的重要标志

陶鬲的秘密

陶鬲,是商周时期普通老百姓用的锅,三千年岁月沧桑,仍拭不去底部淡淡的烟炱。这种纯手工的日用品隐藏了很多秘密。不同的族属制作陶鬲的方法是不一样的,相同族属使用的陶鬲也会因年代的不同而略有差异。考古学家们就是通过这些细微的变化去触摸历史的脉络。

陶罐

鬲与罐是商周时期关中地区常见的日用陶器。

罐的种类很多,有圜底、尖底、平底等。有质地较粗的夹砂罐,可以经受烟熏火烤;也有质地细腻的灰陶罐,便于存装水和粮食等。

从神权到人神结合,再到提倡人权,是社会文明的进步。

人类从哪里来?到哪里去?这是秦汉时期人们*为关注的话题之一。一个人大限将至,怎样才能求得内心的宁静与平和?“事死如生”、“灵魂不灭”的信念在这一时期得到继承和发展。随着社会经济的上升,人们执着于使用大量陶俑和陶制模型营造地下世界,从储存粮食的陶仓,做饭的陶灶,盛放美酒的陶壶,到打水的陶井,看门的陶狗,甚至出恭的陶厕,理想的来世也就是生活本身的镜像。

天下粮仓

陶仓,是秦汉时期墓葬中*普遍的一种陶器模型。1975年,湖北江陵凤凰山汉墓出土的陶仓中还盛有四束鲜黄的稻穗,这不仅是当地以稻米为主食的反映,也是文景时期社会经济得到恢复和发展的一种象征。《管子·牧民》说:“仓廪实则知礼节,衣食足而知荣辱”,粮食,是国家安定,百姓安居的保障;是礼乐文明的前提。

铅釉陶

低温铅釉陶在汉代十分流行。釉就是附着在陶器表面的一种带有玻璃光泽的薄层。陶器在焙烧时,上面施的釉料在700℃左右开始熔融,随着温度下降逐渐变硬,粘附在器表。釉料的着色剂常见有铜和铁。铜使釉呈现翠绿色,铁使釉呈黄褐色或棕红色。汉墓中出土的这些色彩鲜艳的低温釉陶器均为陪葬用明器。

汉代的陶灶

战国以前,做饭多用地灶和单火眼的陶灶。汉代对炉灶进行了改革,出现了多火眼的灶台。在同一时间内,一炉多用,可煮饭、做菜、烧水,既节省时间,节约能源,又方便烹饪。

牛、猪圈里的文明

“溷”(hùn)*初专指猪圈,秦汉以后才有猪圈与厕所两重含义。为什么汉代的厕所要和猪圈建在一起呢?西汉初年,农学家氾胜之发现,鲜人粪不如“美粪”好使。美粪,就是掺入植物梗叶、猪粪尿、人粪尿、饲料残屑和猪圈里的泥,充分混合发酵的肥料。俗话说“肥水不流外人田”,农家肥是中国农业的基础营养,厕所也就成为了资源循环利用的中转站。

——资料来源:《中华遗产·厕所里的文明》

有关陶井的介绍

水利对农业发展至关重要。俢渠凿井,灌溉农田,这些基本的水利工程是丰收的保障。水井,是西汉常见的小型灌溉设施,因此汉墓中用陶井模型随葬非常普遍。有些保存完整的井上还能看到“辘轳”,使用这种简单的滑轮装置,就能毫不费力地从深井中提出水来。