盛世辉煌 安享四方

( 第三展馆 )

隋唐时期,随着社会经济的进一步发展,陶器不仅在日常生活中非常普遍,而且在人的生老病死中也有了一席之地,陶器成了主要的随葬品之一。

唐代是中国古代*伟大的王朝之一。这一时期经济社会文化*发展,中外交流空前活跃繁荣,创造了让后世引以为豪的“盛唐气象”。反映在陶瓷业的发展上,影响深远的匣钵装烧工艺创制并推广使用;北方的白瓷开始大规模烧制,南方的青瓷愈加精美,北白南青的格局基本形成;低温铅釉陶的奇葩——唐三彩惊艳绽放。行用数千年的古老陶瓷器在自信包容、积极进取的唐代焕发青春,活力四射。

陶俑介绍

陶俑,是中国古代明器的重要组成部分,模拟真人形象制成的陶俑,是期盼死者能在冥世如生前一样继续生活。陶俑不仅传达了当时社会的各种文化信息,也反映出古代雕塑艺术和人们审美习俗变迁的轨迹。

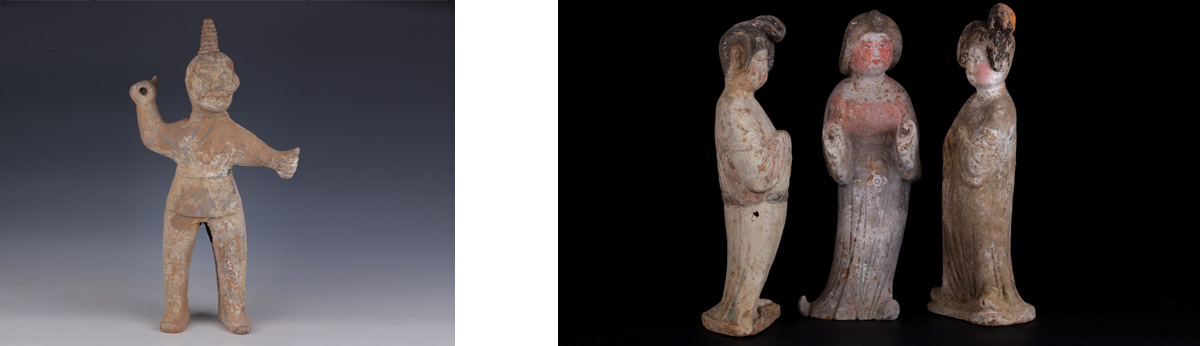

微笑的天使——仕女俑

仕女俑取材唐代社会的女性人物,她们脸庞丰腴,细目小口,面带微笑。上身通常着襦、袄、衫,下身束裙子,裙色有红、紫、黄、绿等,尤以红裙*。鞋子的种类也很多,有绢丝、麻布和草履等。窄袖、长裙、高头鞋、唐代女性的时尚装束使她们更加亭亭玉立,婀娜多姿。

文官俑乘坐的交通工具牛车

文官俑是唐代社会文臣的形象。他们通常穿着紧身长袍,腰束带,足登靴,双手拱于胸前,肩膀微沉,低眉顺目,一副谦卑恭顺的模样。

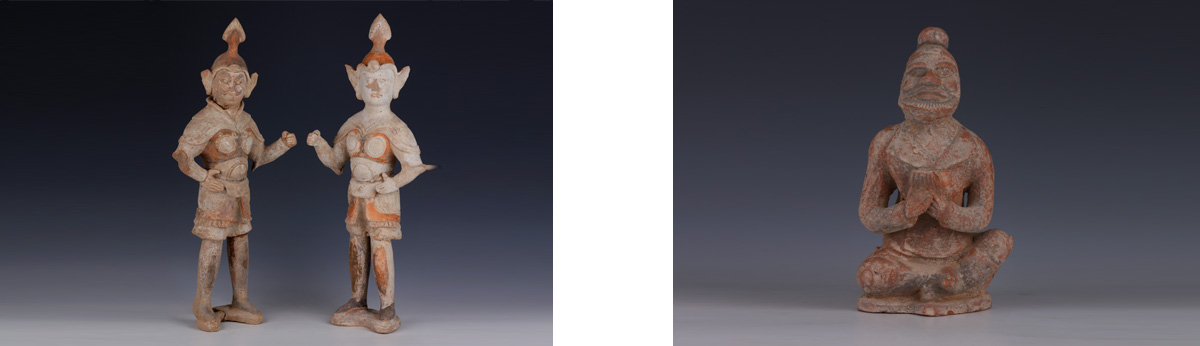

气势威猛的武士俑

武士俑是唐王朝武力的缩影,主要流行于初唐,多为潇洒的年轻战士,或站立,或骑马。盛唐以后逐渐为天王俑所取代。天王俑怒目握拳,脚踩夜叉,形象威猛。

唐代的老外——胡人俑

胡人俑是唐代陶俑中的特殊群体,“胡”是古代对北方边地及西域各族的称呼。陇县作为丝绸之路上出入关中的必经之地,也出土大量高鼻深目,卷发虬髯的胡俑,再现了唐代中外交通频繁的情景。

亡灵的守护者——镇墓兽

镇墓兽源于古代传说中的方相氏,据说有驱邪除恶、守护亡灵的法力,是生者为保护死者在天国免遭鬼怪侵害和邪恶侵入的镇妖辟邪之物。镇墓兽一般放置在墓室的前部,一对两件迎门列布,其后才是武士俑或天王俑。

动物俑

唐代大兴马政,马匹不仅为农业、交通、军事所用,还是诗人吟唱、画家挥毫、歌舞表演的主角。“喷沫则千里飞红,流汗则三条振血,尘不及起,影不暇生”的宝马良驹在动物俑中也体现的淋漓尽致。

骆驼也是唐俑中的重要主题之一。当年来往于丝绸之路的骆驼商队由长安起程,源源不断地将丝绸运往印度、波斯和罗马。昂首扬颈、步伐矫健的骆驼,伴随着驼铃声声,展现出一幅丝路花雨、文化交融的历史风情画。

宋元明清时期,瓷器盛行,因瓷器显得比陶器更有档次,陶器渐渐退出了人们的生活。但百姓生活中陶器依旧占据一席之地。

结束语

汉代的《风俗通》曾有“女娲抟黄土做人”的传说,这不仅是人类文化史上制陶技术在神话中的投影,也充分说明在那个遥远的时代,陶器与人类的生活息息相关。建筑用的陶砖、陶瓦能够“安得广厦千万家”;饮宴用的陶杯、瓷碗令人“佳肴佐酒欲垂涎”;彩陶涂抹着史前文明的记忆,青花勾勒出山川水秀的灵韵。正所谓“范金合土陶*古,虞夏商周谁复数。火齐良工具足备,器成官哥柴定汝”。